Neurotransmetteurs et substances psychoactives 2 : GABA

La GABA [1] (acide gamma-amino butyrique) est un acide aminé largement présent dans la nature. On en trouve dans le thé vert, le soja, le riz brun, le yaourt… Des essais cliniques ont suggéré que les aliments riches en GABA [1] permettraient de réduire les symptômes de la dépression, des troubles du sommeil et de la perte de mémoire. Toutefois on ne sait pas si le GABA [1] provenant de l’alimentation est capable de franchir la barrière entre le sang et le cerveau et pénétrer dans ce dernier.

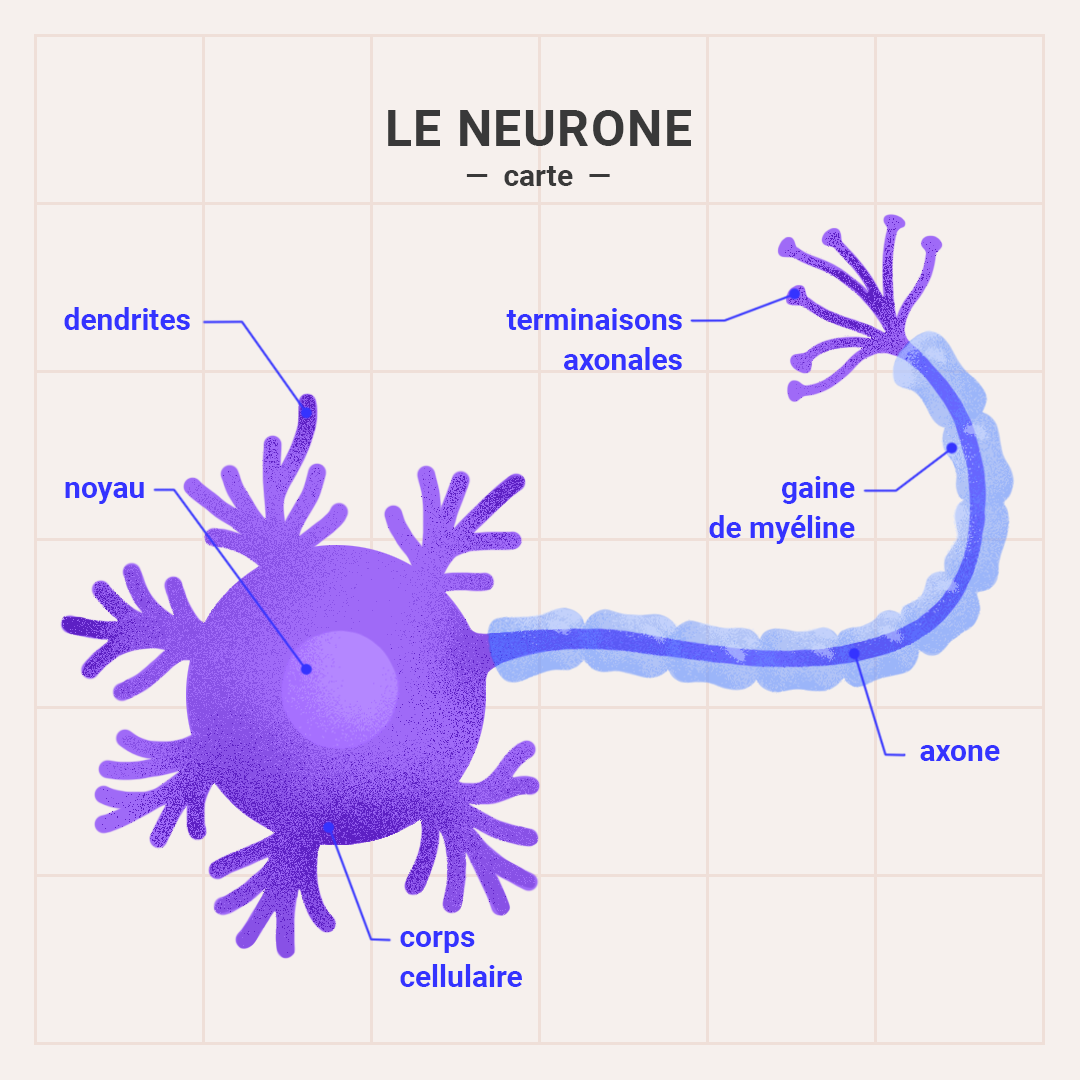

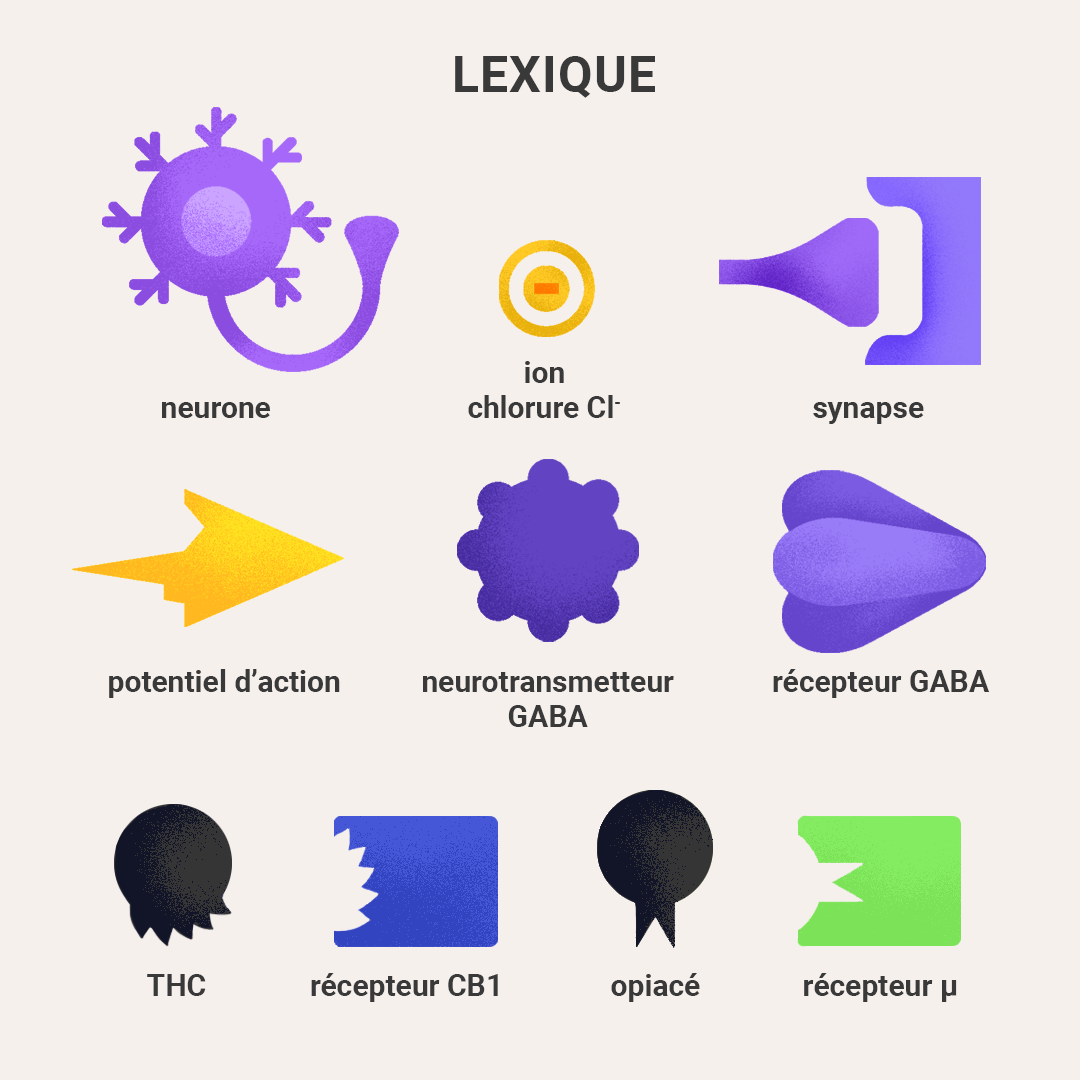

Dans le cerveau, où il est présent en quantité élevée, il provient de la dégradation du glutamate [2]. Le GABA [1] synthétisé est inclus dans des vésicules puis sous l’impulsion du potentiel d’action, il est libéré dans la fente synaptique pour aller ensuite se lier à son récepteur situé sur la surface post-synaptique.

Dans le cerveau, où il est présent en quantité élevée, il provient de la dégradation du glutamate [2]. Le GABA [1] synthétisé est inclus dans des vésicules puis sous l’impulsion du potentiel d’action, il est libéré dans la fente synaptique pour aller ensuite se lier à son récepteur situé sur la surface post-synaptique.

Le récepteur GABA [1] est un récepteur-canal constitué de plusieurs protéines traversant la membrane cellulaire et formant un canal permettant le passage d’ions. A l’état basal, le canal est fermé.

Le récepteur GABA [1] est un récepteur-canal constitué de plusieurs protéines traversant la membrane cellulaire et formant un canal permettant le passage d’ions. A l’état basal, le canal est fermé.

L'ouverture du canal suite à la fixation du neurotransmetteur [3] permet à un ion chargé négativement (ion chlorure Cl-) d’entrer dans le neurone [4] post-synaptique. L’excès de charges négatives dans ce neurone [4] empêche la production d’un potentiel d’action.

L'ouverture du canal suite à la fixation du neurotransmetteur [3] permet à un ion chargé négativement (ion chlorure Cl-) d’entrer dans le neurone [4] post-synaptique. L’excès de charges négatives dans ce neurone [4] empêche la production d’un potentiel d’action.

La propagation du signal venant de l’amont est arrêtée : le récepteur GABA [1] est inhibiteur.

Le GABA [1] est surtout utilisé comme neurotransmetteur [3] par les interneurones, c’est-à-dire des neurones faisant des ponts entre des centaines d’autres neurones. Par leur propriété inhibitrice ils contrôlent et synchronisent les potentiels d’action des neurones sur lesquels ils sont branchés, ce qui est essentiel pour l’intégration des informations et l’apprentissage. Ils représentent entre 10 et 20% de l’ensemble des neurones du cerveau.

Paradoxalement, dans certains cas, le GABA [1] peut devenir excitateur : lorsqu’un interneurone GABA [1] est connecté à un autre interneurone GABA [1], ce dernier voit son activité réduite.Les neurones auxquels il est lui-même connecté ne sont alors plus contrôlés et laissent ainsi passer les potentiels d’action sans retenue. C’est comme en mathématique, moins par moins égale plus.

La plupart des substances psychoactives agissent sur les récepteurs GABA [1].

L’alcool agit directement sur les récepteurs GABA [1] et augmente les effets inhibiteurs. Les conséquences comportementales principales sont la sédation et la relaxation.

En cas d’usage régulier d’alcool, le nombre de récepteurs GABA [1] diminue, ce qui explique en partie la tolérance, c’est-à-dire que les effets sur le comportement sont moins marqués (voir article Tolérance et addiction [5]).

En cas d’usage régulier d’alcool, le nombre de récepteurs GABA [1] diminue, ce qui explique en partie la tolérance, c’est-à-dire que les effets sur le comportement sont moins marqués (voir article Tolérance et addiction [5]).

Les opiacés quant à eux ont un effet inverse : ils réduisent les effets inhibiteurs. En effet, en se fixant sur les récepteurs opioïdes de type µ ils entraînent une diminution de libération de GABA [1] dans la synapse [6].

Pour le cannabis, on observe le même phénomène. La liaison du THC au récepteur CB1 va diminuer la libération de GABA [1] dans la synapse [6].

La nicotine quant à elle augmente la libération de GABA [1] en se fixant au récepteur acétylcholine [7] sur le neurone [4] en amont mais ce mécanisme n’est pas encore bien identifié.

La nicotine quant à elle augmente la libération de GABA [1] en se fixant au récepteur acétylcholine [7] sur le neurone [4] en amont mais ce mécanisme n’est pas encore bien identifié.

La cocaïne en revanche n’a pas d’action sur les récepteurs GABA [1].

Un dossier pour comprendre la transmission des informations dans le cerveau et l’impact des drogues sur ce mécanisme. Dans ce 2e chapitre, nous nous intéressons au neurotransmetteur [3] GABA [1].